Dent Blanche-Viereselsgrat

Mit 3 Bildern.Von Hugo Nünlist

( Luzern ).

Gegen 1 Uhr morgens flackert das Herdfeuer auf Schönbühl auf. Es ist wie ein fahler Abglanz auf das Wetterleuchten ob dem Col Tournanche. Unaufhörlich flammt es drüben auf, ohne dumpfes Rollen, lautlos und mahnend, sich nicht in lange und schwierige Fahrten einzulassen. Fast bleiern liegt daher die trübe Stimmung in den Gliedern.

Doch die Laternen schaukeln eine Stunde später dennoch den Moränen entlang und erhellen da und dort vereinzelte Flecken alten Schnees. Dann beleuchten sie mit ihrem matten Schein den schmalen Pfad, der sich jenseits einer breiten Mulde in vielen Kehren neben dem Eissturz des Schönbühlgletschers in die Höhe schraubt und sich hernach verliert. Weit hinten im Dunkeln beginnt sich ein Joch in schmutzigen Farben und gebrochenen Linien abzuzeichnen, abstossend und kalt. Ein gerippter, ausgelaugter Firn und wirre Lawinentrümmer führen uns an dessen Schrund. Die Kerzen werden ausgeblasen; denn ein graues Dämmern streicht bereits umher. Leider fehlt uns hier die Geduld, die Steigeisen anzuschnallen, um in den üblichen Windungen die Lücke zu erreichen. Gleich am nördlichen Ansatz der Spalte ziehen wir über die Felsen los und streben voll Sturm und Drang in gerader Richtung nach oben. Vorerst erlaubt der Rand einer breiten Kehle ein flüssiges Gehen. Sie verengt sich aber mehr und mehr. Daher wird sie bald verlassen, um über teils vereiste Hänge, die wider Erwarten eine Anzahl Stufen erfordern und dementsprechend kühl aufgenommen werden, nach drei Stunden den Col de Zinal ( 3500 m ) zu betreten. Und zwar mit möglichst freundlichen Mienen, als hätten wir und nicht die Eckensteiner recht gehabt!

Immer noch wallen und dräuen die Wolken über dem Tournanchetal. Ihr rastloses Leuchten legt sich hindernd auf unser Hoffen. Und doch, wenn wir richtig deuten, wird der Furggengrat den Wettersturz noch einzudämmen wissen. Sobald man sich nach Norden wendet, wie so friedlich und entspannt entströmt der Durandgletscher, losgelöst von düstern Wänden, in das Tal. Ein heiterer Sinn schwebt schon rings um seine bleichen Fluten, die wie hingegossen vom Gabelhorn und Rothorngrat herunterfliessen. Derweil sich in unserem Rücken der alte Hexenkessel noch schwer und dumpf gebärdet. Beschwingtes Atmen auf der einen Seite, beengenden Alpdruck auf der andern: so erscheint der Col de Zinal zu morgendlicher Stunde.

Schweigend gehen Alois Ulrich und ich um 5 Uhr 30 die ersten Platten an. Friedrich Wipfli und Hans Fehlmann drängen nach. Eine Firnschneide hebt nun an, läuft zur Wand hinüber und gibt den Einstieg in den zerrissenen Ostgrat frei, der sich schon hier ganz hübsch aufzubäumen beginnt. An dieser Stelle also fängt das Ringen an, das im Jahre 1918 erst das dritte Mal, von der Seilschaft Dr. Rudolf Wyss und Dr. Leuch, erfolgreich ausgefochten worden. Die Zeiten ändern. Jetzt wird der Berg so ziemlich jedes Jahr gleich mehrmals vom Col aus angegangen. Es ist aber zunächst eher eine sterbende Wand, voll Verwitterung und aus den Fugen gefallener Steine. Diese geborstene « römische Ruine », wie ich sie noch nennen möchte, vermag keine wahre Lust am Klettern auszulösen. Doch verlangt sie Vorsicht und sorgfältiges Berühren, um die Freunde nicht zu gefährden. Dann durchsteigen wir eine exponierte Kanzel, ohne die geringsten Spuren zu erspähen. Dafür gewährt sie eine eindrucksvolle Schau von Zacken und Türmen. Sie lässt die langwierige Arbeit ahnen, die angestaut in ihnen wartet. Man kann ihr bisweilen auf der linken Seite in einer längern Traverse entgehen — der lieben Zeit zu willen. Je nach Geschmack wird man es auch ein nicht unbedingt notwendiges Beschwindeln des Grates nennen.

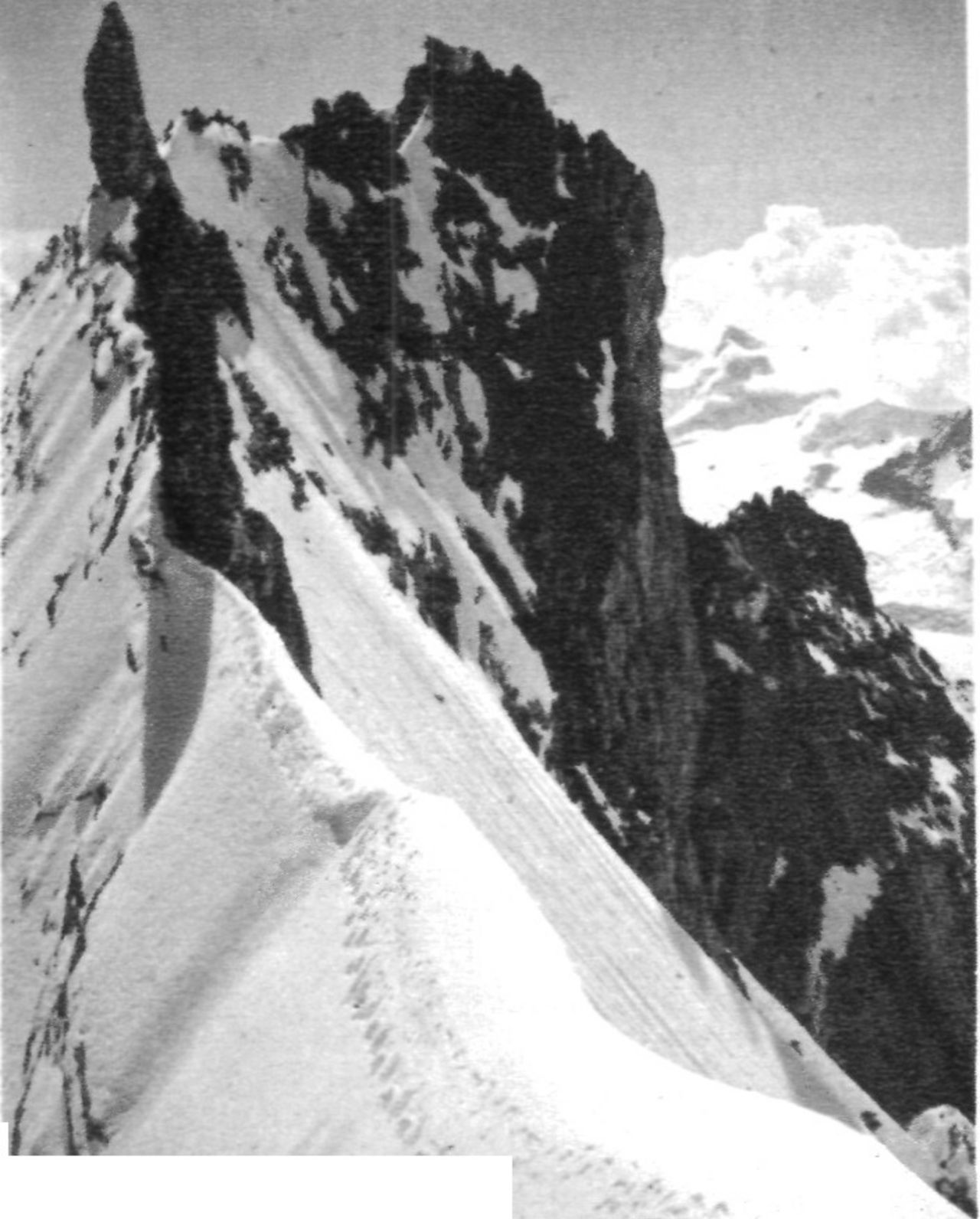

Fast schüttelt man den Kopf ob der weitern Fahrt. Uns dünkt, wir seien schlecht beraten, verständen nicht zu spüren und den Schwierigkeiten behende auszuweichen. Wohl geht es überall, doch nirgends schnell. Wir folgen bald dem Grate, bald den seitlich lagernden Rinnen bis zu einer bunten Brandung von luftigen Schneiden und herausgebrochenen Zähnen: Zeugen eines ehrwürdigen Alters, das aber künstliche Gebisse verschmäht. Einen scharfen Sporn, der wie ein Dorn sonder Furcht und Tadel nach grossem Taten schnappt, versuchen wir in einem ziemlich heiklen Riss zu überlisten, müssen aber schliesslich erkennen, dass der Quergang bei einem festgeklemmten Block doch weit gegebener ist. Dann neigen sich einige altersschwere Wächten, des Lebens überdrüssig, auf die Seite. « Wie zum Erbrechen », spottet es in mir. Die letzte wird schräg absteigend bedächtig Tritt für Tritt genommen. Bei der tiefsten Scharte ermannt sich endlich der Grat. Er überwindet die « Krisenzeit », die man wohl besser durch Schweigen ehren würde. Jetzt nimmt er trotzige Formen an und schwingt sich zum längst ersehnten Roten Turme oder Grossen Gendarmen auf. Schnee- und Felsrippen mit soliden Griffen verlaufen sich in dessen Flanke. Die Stufen führen nun steil aufwärts zu einer blendend weissen Lücke, die von weit her deutlich an den beiden schlanken Nadeln hinter dem markanten Torwächter zu erkennen ist. In ihrem ersten Teil noch hart und scharf, wird sie später überhängend, was uns in den kalten Pulver der Mountetseite zwingt. Während unten fern im Trümmerfeld des Besso ein braunes Berghaus sichtbar wird, malerisch den grauen Schutt belebt und Sonne, nichts als Sonne in sich saugt, kleben drüben an der trostlos garstigen Wand der Pointe de Zinal immer noch die Schatten.

Wir setzen uns in kleine Nischen und warten ungeduldig auf die Gefährten, die sich aus irgendeinem Grunde « schuldbeladen » verspätet haben. Denn dieser Grat verlangt ein rastloses Schaffen, das wohl anstrengend sein, aber nicht zermürben kann: Eine geradezu wilde Schönheit in kühn entworfenen Wänden, gemeisselten Falten und gesägten Zinnen, mit grellem Wechsel von Licht und Schatten, nimmt das Gefühl gefangen. Und ein überaus reich gegliederter, voll seltsamer Launen wuchernder Grat regt zum Denken und spornt zum Handeln an. Eine wahre Flut von ansprechenden Eindrücken dringt in die Augen, von denen jedoch nur wenige, der Seele eingeprägt, erhalten bleiben. Wie oft haben wir uns daher versprochen, dies oder das im Bilde festzuhalten, da die wundervollen Einzelheiten nur selten im Tale unten zu sehen sind und zudem nicht einmal persönliches Gut bedeuten. Aber wie gelähmt für solch irdische Dinge, fast widerwillig, unterbrechen wir den Gang und ziehen den Balg der Kamera unsanft heraus. Doch später ist man sicher froh. Man wird an solchen Bildern hangen. Man lebt in ihnen wieder auf und vertieft an langen Winterabenden rasch welkende Erinnerungen, die arbeitsreiche Tage hinterlassen haben. Sie werden das Erlebte widerspiegeln, wie es sich in Anmut entwickelt oder auch in seinem Ernst entrollt. Sie überdauern es und werden nicht derart trügen, wie das Gedächtnis es zu machen pflegt. Ob man will oder nicht, unglaublich verschwommen ist das, was nach Jahren übrig bleibt. Frage ich heute meine Gefährten über diesen oder jenen Zahn, oder was sich da und dort zugetragen habe, dann ist ihr Wissen schon zerfahren wie das meine. Ein jeder meint was anderes. Keiner vermag sich genau zu entsinnen. Wer den Bergen verschrieben, der raffe sich daher an solchen Tagen auf und halte im Bilde fest, was er schon längst unverwischbar im Gedächtnis aufgenommen wähnt.

Nun hebt sich der zweite Drittel wuchtig in die Höhe. Er beherrscht mit drei imposanten Türmen die leicht behinderte Sicht. Unsere Sorgen um deren Begehung vermengen sich mit den ersten Nebelschwaden, die bisweilen vom noch weit entfernten Gipfelkamm gestrichen kommen. Wir arbeiten uns daher erneut so rasch als möglich zur sogeannnten « Jonction » empor, zu einer Schulter, in die der Nordostsporn in 4000 Meter Höhe « aalglatt » und beneidenswert geschmeidig schnellt. Der bisher begangene Grat ist der reinste Lausbub im Vergleich. Doch wird auch dessen Partner zweifellos seine tückischen Eigenheiten haben, was übrigens in den Anstiegszeiten klar zum Ausdruck kommt. Von hier weg toben sie sich gemeinsam aus. Es sprüht nur so von Flegeljahren in den Zacken. Gleich der vorderste weist mich nach einer Seillänge höchst beschämend ab. Hier kann der Durchstieg nicht zu suchen sein. Ich versuche es links in schlecht geschichtetem Gestein zu einer Schlucht, dann wieder rechts über brüchige und schneebedeckte Platten. Die Erkundungen ergeben aber mit aller Deutlichkeit, dass die seitliche Begehung weit weniger einfach, der Riss in der Mitte hingegen den wahrscheinlichsten Weg darstellt. Nun muss es gehen, so oder anders. Nochmals setze ich neben der Kante an, entdecke kleine Griffe und stemme mich zur Überkletterung empor. Kobold, dich hätten wir. Noch ein Blick dem First entlang: « Es geht! » Wieder beginnen Nebelfetzen den nächsten drohenden Turm herab-zukriechen und tauchen brodelnd in die Tiefe. Dann zerreissen sie und lassen drei ineinandergeschachtelte Spitzen erkennen. Das Auge tastet flüchtig die Möglichkeiten ab. Einige Stufen von Vorgängern weisen in die Nordwand hinaus und verlieren sich wie in einem Versuch. Eine Seillänge führt zu einem Riss, der in einen schwach ausgeprägten Pfeiler mündet. Eine mit Fels und Schnee durchsetzte Flanke schliesst sich an. Sie gewährt leichter als wir uns gedacht den Zugang unmittelbar hinter dem letzten Sporn des sperrenden Riegels. Nun dürfen die Wolken um uns schleichen und den Grat benagen. Wir werden nicht mehr weichen, ehe der Gipfel gewonnen ist.

Die Felsen versinken mehr und mehr im Schnee und werden abgelöst von den berüchtigten Wächten, die auf eine Länge von 500 Meter bald nach Süden, bald nach Norden in das Leere ragen. Auf der einen Seite haftet durchnässter, morscher Sulz, auf der andern flaumiger Pulver auf harter Unterlage. Hier gekrönt von Stufen, dort Quergänge unten durch. Bald gleissenderKamm in grellen Sonnenstrahlen, unterbrochen von unerwünschten, lästigen Scharten und kleinern Felsgebilden, dann wieder trübes Rauchen ringsumher. Nichts ist zu hören als das regelmässige Rammen der Pickelschäfte, das Schleifen der Seile und ab und zu das Rauschen von rutschendem Schnee in den vorgeschriebenen Bahnen. Ein paar Minuten streicht über uns ein Schauer von rieselnden Körnern, bricht aber jäh wieder ab. Vielleicht fängt es an zu schneien, vielleicht auch nicht. Das Wetter ist für diesen Tag entworfen. Es gibt nichts mehr zu ändern. Wohl sind wir für eine Beiwacht ausgerüstet, doch wird der Südgrat gnädig sein und uns nicht behalten wollen. Erst stieg, bevor die Sicht verloren ging und sich der Himmel überzog, ein gewisses Unbehagen auf. Nun berührt uns dies nicht mehr. Wir bedauern nur, dass die stolzen Wände, wie von einem dichten Schleier umschlungen, ihr Leben und ihr Leuchten auszuhauchen hatten. Was übrig bleibt, das ist ständig dieselbe Flucht mit gebrochenen Schatten und Formen eigener Prägung, die selbst im Nebel noch zu fesseln verstehen.

Mit verhaltener Freude wird noch ein letzter einsamer Dorn umgangen, der auf zwei Bildern im Novemberheft der « Alpen » 1938 sichtbar ist. Um-gangen schreibe ich, ohne dessen gänzlich sicher zu sein. Es ist einer jener Orte, an die wir uns später alle zusammen mit bestem Willen nicht mehr erinnern können. Wir wissen nicht mehr, was wir mit ihm oder er mit uns gemacht. Nun wird noch ein grösserer Abbruch angegriffen. Wir weichen auf halber Höhe in die linke Flanke aus und steigen auf trügerisch bedecktem Eis peinlich sorgfältig zu einem Felsband an, das unerwartet wohlwollend unter einer zermürbten und von Eiszapfen triefenden Wächte entlang gegen den Grat ausläuft. Noch eine Stunde lang reiht sich Welle an Welle, bald steil hinauf, bald flach gedrückt. Selten die Schneiden, dafür zahlreich die Wächten. In schier endlosem Wechsel, links hinüber, rechts hinaus. Trotz der vorgerückten Jahreszeit — es ist Mitte August — scheinen sie nur zum kleinen Teile abgeschmolzen. Sie fordern immer und immer wieder ein zeitraubendes, oft missliches Ausweichen in die abschüssigen Flächen. Doch schält sich allmählich eine Stange aus dem eintönigen Grau, zunächst noch schemenhaft verworren, dann stetig deutlicher: das Signal der Dent Blanche ( 4364 m ).

Es ist unterdessen 17 Uhr 15 geworden, obwohl wir die letzten sechs Stunden keine Rast eingeschaltet hatten. Rund zwölf Stunden hat allein der Grat uns abverlangt. Wohl hätten es etwas weniger sein können, entsprechend den eher günstigen Verhältnissen. Doch waren wir gemeinsam ausgezogen und wollten auch hier oben beisammen sein. Soviel als möglich wurde gleichzeitig angestiegen. Der eine vertraute dem andern. Doch wenn es die Gefahren erheischten, dann galt es eben vernünftig zu sein, zu sichern, um nicht ohne Not ein unverdientes Glück herauszufordern. Wir schmiegen uns nun den Gipfelfelsen an, hören kauernd dem Raunen des Windes zu und lassen die unsteten Schatten der Wolken in die Höhe huschen und in den Abgrund fahren. Ein warmer Händedruck und ein paar Worte werden ausgetauscht, ohne jeden Übermut, unauffällig schlicht, als seien wir an einem fremden Ort.

Feuchte Steine und ausgelöschte Sicht lassen kein allzulanges Rasten zu. Um 18 Uhr steigen wir den Südgrat ab und werden eine Zeitlang vom Brockengespenst begleitet, das wir ohne jede Eile ungläubig betrachten, obwohl es eine leichtverständliche Erscheinung ist. Dennoch vermisse ich heute das Bild, das aufzunehmen unterlassen worden ist. Bei den Gendarmen zerteilt sich der Dunst, der noch in ihnen lagert, und gibt den Blick auf das verblasste Einzugsbecken des Ferpeclegletschers frei. Eine kalte Dämmerung bricht über der Wandfluhlücke rasch herein. Doch ist der Südgrat bereits überstanden. Auch er verdiente ein kurzes Gedenken in wenigen Worten. Er ist aber schon mehrmals in unserer Zeitschrift behandelt worden. Nur ein Umstand ist uns besonders aufgefallen: Bei der Umgehung des Grossen Gendarmen waren wir erstaunt über den Zustand der Stufen. Man kriecht Tag für Tag hinauf, man kriecht hinunter und glaubt auf das Glück, nennt es aber alpine Technik, die selbst mangelhafte Kerben zu meistern versteht. Der lieben Zeit zu willen? Am knisternden Herdfeuer wird man die erwähnte Stelle leicht oder auch schwierig finden — je nach Lust und Laune.Vielleicht sind wir aber in solchen Angelegenheiten noch « feucht hinter den Ohren », wer weiss?

Der Schnee wird nun harschig, dann beinhart. Ein aperes Grätchen noch, mit groben Blöcken besät... Ein Signal... Ein breites Hüttendach.. Aufknoten der Seile, die uns während 19 Stunden verbunden... Dann stossen wir in glanzheller Nacht 22 Uhr 15 die Türe der Cabane Rossier auf.

Und wieder zieht der Mond seine alte Bahn und bricht die Strahlen im Wolkenmeer. Für die Dent Blanche ist dieser Tag wie hundert andere angebrochen und wieder erloschen, belanglos. Nichts Besonderes ist an ihr geschehen. Nur ein bisschen Hackarbeit und wohl eine Unsumme von Finger-abdrücken, die aber ihrem Adel keinen Abbruch tun werden. Die zauberhafte Pyramide achtet ihrer nicht.

Doch unser Bergsteigerleben ist mit dem Ende dieser Fahrt um einen neuen Markstein bereichert worden. Ja, bereichert worden I Denn der Kampf um einen Berg hat einen tiefen Sinn. Inhaltslos und fremd wird er nur jenen sein, die bei den Dörfern unten stehen bleiben und nichts wagen.